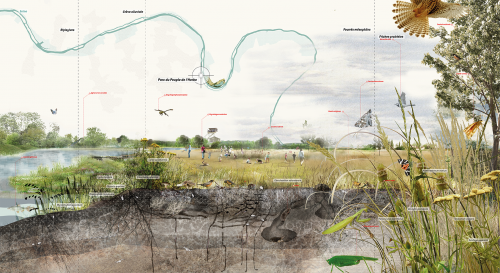

Que décentrer notre regard nous permettait de contempler l’invisible mécanique de l’écosystème terrestre, ses sols, ses racines, ses cycles chimiques et les fragiles équilibres inter-espèces.

Agence TER

Glissez de droite à gauche pour naviguer entre les articles

Appuyez sur l'icône pour accéder aux contenus associés d'un article

Appuyez longuement pour partager un article sur les réseaux sociaux

Appuyez sur l'icône pour accéder aux anciens numéros

Accédez à l'E-Mag en mode hors-connexion grâce au téléchargement automatique

Tapez n’importe où pour quitter l’aide

Que décentrer notre regard nous permettait de contempler l’invisible mécanique de l’écosystème terrestre, ses sols, ses racines, ses cycles chimiques et les fragiles équilibres inter-espèces.

Agence TER

Pourquoi le sol est une thématique montante dans les territoires ? Pourquoi s'y intéressons-nous aujourd'hui ?

Comment comprendre l'artificialisation des sols ? Comment en est-on arrivé là ?

(SE)DÉPASSER

Dans la longue histoire de l’aménagement des territoires, nous aimons voir l’évolution des villes comme une traduction précise et instantanée des grandes révolutions de nos sociétés.

La révolution industrielle du XIXe siècle fit naître un urbanisme des ingénieurs, la modernité du XXe siècle célébra la table rase, la révolution numérique a dissolu l’espace en un réseau virtuel invisible et mondial. Aujourd’hui il semble que le vécu de la pandémie, de la crise climatique et de l’écocide, influence désormais les chemins exigus de la destinée commune et de l’engagement des urbanistes, paysagistes, architectes, nous qui faisons partie de cette grande machine qu’est l’aménagement du territoire, où se forgent les « modèles », les utopies, les paradigmes qui se succèdent.

Sous nos pieds, un monde semble inconnu.

Nous avons domestiqué avec violence la terre qui nous est vitale. Des géographies urbaines uniformisantes aux modèles productivistes poussés à l’extrême, du recouvrement systématique de nos sols par une peau d’asphalte et de béton, à l’utilisation infinie des ressources puisées dans les sols et les nappes... tout doit changer.

À commencer par notre regard.

Car l’histoire du paysage est aussi celui d’une instrumentalisation des formes de la nature au profit du regard. Un héritage que nous faisons évoluer, à mesure que nous découvrons qu’il n’est pas seulement question d’espace, mais de milieux. Que décentrer notre regard nous permettait de contempler l’invisible mécanique de l’écosystème terrestre, ses sols, ses racines, ses cycles chimiques et les fragiles équilibres inter-espèces.

Cette crise de notre manière d’habiter et de cohabiter parmi d’autres formes de vie (décrite par Baptiste Morizot) ne peut se résoudre qu’en réinventant nos relations au vivant : des relations sensibles, cognitives, affectives... une véritable coexistence entre humain et non-humain. Dès lors, l’espace que nous aménageons doit être garant d’un nouvel équilibre entre l’espèce humaine et nos colocataires animaux, végétaux. Un bon-voisinage, impliquant de mieux se connaître, et respecter ses espaces, dans nos villes, nos campagnes.

Un paysage réenvisagé à travers le regard du non-humain, ce qui nous oblige à refonder nos méthodologies, du plus petit maillon de l’écosystème aux grands territoires, en observant ces différentes façons d’être au monde (car le monde vécu par le Pic vert n’est pas le même que celui de la chauve-souris, du chêne ou du verde terre), et à établir de nouveaux équilibres au sein du dessin de projet, à proposer de nouveaux rapports de force qu’il s’agira de défendre auprès du politique.

Dans ces lieux de projet où se cultivent nos liens, une place nouvelle est à trouver pour le « non-humain ».

Il n’est de paysage écosystémique que s’il repose sur un sol vivant, condition sine qua non à la création d’une amplitude écologique. Cette épaisseur souterraine constitue l’épiderme de notre monde, sa surface sensible, sa « zone critique » (pour emprunter le terme à Bruno Latour).

Car en effet, c’est dans ce paysage invisible que s’élabore une immense partie des relations du vivant. Un terreau de vie, où végétaux, champignons mycorhiziens, matière organique, entretiennent d’intimes connexions, bâtissent la charpente de nos écosystèmes visibles, et définissent leur capacité à survivre, se protéger, communiquer, proliférer.

Une chaîne de vie entre sous-sol, sol, et ciel, de la strate herbacée à la canopée arborée, où cohabitent les oiseaux, petits mammifères, insectes, végétaux, qui eux-mêmes modifient ces micro-paysages, aèrent les sols pour y faire circuler l’oxygène, creusent des cavités dans les troncs, génèrent de nouveaux plants en disséminant les graines… Avant de terrasser, amender, substituer, à nous d’essayer de comprendre ces mystérieux langages qu’ils tiennent ensemble, hors de notre portée.

Trouver refuge dans la ville. Cela signifie de défendre la constitution de « refuges » sanctuarisés, consacrés à l’épanouissement des habitats animaux et végétaux. Accepter de rétrocéder de l’espace qui ne sera pas le nôtre, sur un sol vivant déjà raréfié dans la ville, dans des villes qui pour certaines peinent déjà à faire de la place aux humains. Accepter l’évolution de nos paysages urbains, moins ornementaux, plus ensauvagés.

Composer une géographie du vivant. En tissant des corridors de vie qui relient les grands espaces naturels jusqu’aux cœurs des villes, permettant la circulation des espèces, leur orientation dans l’espace, facilitant la création de leurs territoires de vie, de chasse, de liberté.

Une révolution de nos esprits et de nos cultures est nécessaire.

Réactiver nos imaginaires, réinventer nos langages, pour redéfinir notre rapport au monde, et comprendre sa beauté. De nouvelles relations où nous, humains, pouvons trouver de la joie.

C’est avec optimisme que nous percevons l’immense tâche qui nous incombe. Et une curiosité profonde en comprenant que nos savoir-faire seuls ne seront pas suffisants, qu’il faudra alors convoquer les sciences de la terre, la biologie, le savoir des sols, la connaissance des écosystèmes, mais aussi la compréhension sociétale de ce que cela implique, le recul philosophique et le décentrement anthropologique.

Le paysage, comme œuvre commune de nature et de culture, en est un chef d’orchestre idéal.

paroles d'Agence TER entretien avec Thomas Spiegelberger entretien avec Constant Berrou